民園麵家 中環

最後更新:

民園麵家推介

特地約友人在三月底前來一趟,因為得知這老字號後繼無人而打算結業。這是我第一次來民園,用餐前已打算命題為《初見不再見》,以為是結業前的最後一次;怎料,第一手消息是有白武士接手民園了!絕對是喜訊,對於接手後的質素,需抱觀望態度,不過這老字號能倖存下來,算是力挽本土文化流失的狂瀾。一直是路過而不入,對比起對面玉葉甜品的鐵皮檔,民園的確不太起眼,只佔了一個地舖和後巷。早年民園和玉葉是都是街邊大牌檔,2005年持大牌檔牌照的老父去世;兩個兒子本來一起到對面地舖以一般食肆繼續麵家的生意,怎料其中一個兒子與對面的玉葉甜品結緣,所以玉葉現在有甜品之餘,亦有麵食。本自同根生, 相煎何太急。門面旁的「只此一家」聲明是冷冰冰的,實在看不出這些恩恩怨怨。「對面排檔搬過來」,也就是民園的前世今生。和幾個中環的馳名牌檔一樣,如勝香園、水記和裕興,都是星期日休息,排檔是辛苦的小規模經營,我們休息時人家都需要休息吧?下著冷冷雨的一個週三中午,店內的位置給外國的拍攝團隊包了(實在認不出是誰,知道的請告訴我),所以只能到後巷處用餐。眼見店面不大,即使放滿桌椅,應該只得廿餘個位。還好,下著雨比較少人長途拔踄的來吃麵,只剩下後巷位置都未至於製造等候的人龍。後巷放了三張圓桌,都可以坐上廿餘人。衛生情況還可以,外面在下著大雨,地下都不是滿佈積水,頂頭的帆布經得起考驗。就當時一嘗十年前的排檔風味吧,雖然背景沒有煮食的縷縷炊煙;況且那時候我才是黃毛丫頭,近千名市民聯署想政府網開一面把牌檔牌照留給非子女一事,聽過但還未懂。這裡出名撈麵之餘,出名的配料有牛腩、豬手、雲吞和水餃。湯麵一般$32,比起撈麵相對普通。撈麵不跟配料都收$32,和單餸的湯麵看齊,你說霸氣不霸氣。撈麵的重點是汁,配不同汁的收費竟然有別,但又看不出在於成本上的重大分別。配原汁(即腩汁)和一個餸的撈麵$37,但配豉油或蠔油都是$40。不喜歡幼麵的話,轉伊麵都可以,只是加$1。加飲品似乎貴了點,熱飲都要加$13,不就是外面茶餐廳單點飲品的價格嗎?招牌美食都想試,索性點兩個麵,加一個淨餸。淨牛腩$90或淨豬手$85當然貴,淨水餃($32)就相宜多了。這兒的雲吞和水餃都是店主太太親手包的,真材實料。點菜後五分鐘,美食先後奉桌了。牛腩撈麵(原汁)($37)一排細條狀的牛腩依偎著一大餅蛋麵,蛋麵的份量很大,差不多有兩個拳頭般大,男子漢吃都夠填肚。每客麵都會附上幾塊菜,細心燙貼。選了原汁,故墊底的是濃香的腩汁,要自行拌好,再勺量淋上上湯濕潤一下送進咀裡。淋上上湯或是把麵浸下去亦可,個人偏好前者,不埋沒撈麵的精髓嘛,除非真的乾到不行。這裡不像麥文記般自己製麵條,是買回來的,所選的麵是以爽口為主。不知是天氣冷(加上坐在室外)之故與否,夾起麵時是一大撮不易散開的,緊纏著。長而大撮的麵條很難攪,要使勁的弄散才能拌入汁料。腩汁比預期濃稠,不像粉麵店叫時菜落腩汁般淋上流水式般的腩汁便了事。或許是以防客人淋上清湯後會愈來愈淡,基調的腩汁也就做得較濃較稠,二來就是好掛麵,享受濃味才是吃撈麵的最終目的。蛋麵爽口彈牙,微有梘水味但不過分,有汁料中和一下便幾乎消失。輪到主角牛腩。上次吃的牛腩撈是大埔陳漢記,這裡的牛腩色水和肥瘦比例好得多了。色澤盡顯湯頭的濃醇,一襲具光澤的滷啡色,光是看著已經垂涎欲滴。陳漢記可以加錢要坑腩,這裡是沒有分部位,反而放的部位比較均勻,有坑腩、瘦腩和牛筋。脆腩不太察覺,一隻牛裡都不會有太多,如果吃到就是運氣使然,不一定有的就無謂強求了。牛腩不是牛的肚腩,卻是胸骨旁的肉,不會多油分,帶纖維的嚼勁。帶點筋膜的位置最好吃,瘦肉爽,筋膜滑,肉筋交纏,好不滿足。每件的大小剛好一啖放進口,入味而不會濃得變膩,是惹味的極致。即使瘦的部位都不會嚡口,熬煮的時間拿捏得剛好,把肉弄得入味、把硬實的肉纖維軟化,但又未至腍爛得鬆散,一切都是經驗之作,就是剛剛好。豬手撈麵(原汁)($37)這客的蛋麵份量一樣多,友人等不到我拍照已舉箸夾起麵條。豬手有兩大件,以件數來說好像少了一點,還好我有牛腩替他交換吃。豬手同樣是深啡的,色澤均勻。毛拔得乾淨,皮光肉滑原來可以形容豬手?元朗大榮華吃過很多細毛的豬手,至今還瀝瀝在目。每件就是開邊的,易入味又不會太重,更易夾起進食。原隻的那種往往很難駕馭,可能是我筷子功根底差,太大件就夾不牢,莫說是要細味吐骨的豬手。我不吃雞皮豬皮,唯獨是出過水、沒油膩感的豬手皮我可以放進咀裡。豬皮腍滑,皮下的骨邊組織膠質感十足,似乎很邪惡但都值得豁出去。平時吃豬手不太察覺骨頭那麼細碎,吃著吐著,口真的很忙。吃完一件豬手才有空再吃麵,幸有惹味腩汁和上湯拌著,未至於乾寡。淨水餃 ($32)想一試店主太太的手勢,點了個有六隻的淨水餃。每隻都是長形、漲鼓鼓的,很大隻,剛好填滿了匙羹。滿佈皺紋,水餃皮和餡料間沒什麼空隙,像貼著餡料形狀般裹著,邊緣拖著孔雀未開屏般的尾巴。淨水餃都附上兩條菜芯,麵附上的卻是生菜。水餃皮厚薄適中,咬下盡是爽脆。爽口配料主要是韭菜、木耳絲和筍絲,鮮味來自剁爛的蝦和豬肉以及冬菇。韭菜不常被使用,因為不能放得久;只是輕放韭菜,不搶味卻能提味。沒有什麼肉汁,但口感清爽,勝在足料,質素不俗。未至於令人驚喜,畢竟牛腩和豬手的風芒太強了。二人才吃上$106,招牌菜都嚐過,甚是滿足。牛腩和豬手值得再來品嚐,至於水餃,下次可換上雲吞,同樣是手工貨。最滿足的,莫過於店員親切的回答著,民園找到好人家接手。雖然三月底不再是嚐味期限,但應該是老字號未交到別人手中的原始味道吧,之後回來好比較一下。即使不是在中環區,$3237一客有質素的麵,加上麵底之多,抵食、好食如此,市面難尋。完餐後,順路到對面的玉葉甜品買了個綠豆沙;不理他倆當中的恩怨了,這個先吃民園麵再吃玉葉甜品,就像西營盤吃完坤記煲仔飯再吃源記甜品般連在一起。誰是牡丹,誰是綠葉,重要嗎?題為「未需」說再見,不是「不用」說再見,因為什麼都會有終結的一天。近來說後繼無人的還有深水步容記,老字號一一退下鎂光燈處,實屬可惜。我知道不容易做到,但當你每次見到的吃到的,都應該當是最後一次般珍惜,萬一它或他突然消失,都不至於那麼愧疚。下次下次,下次未必可以,就當每一次是最後一次般,活在當下吧。

中環民園麵家

| 餐廳分店 | 民園麵家 |

|---|---|

| 地區 | 中環 |

| 電話訂位 | 沒有電話號提供 |

| 餐單 Menu | 港式,粉麵,米線,茶餐廳,冰室, |

| 人氣指數 | 718 |

| 價錢幾錢 | $50以下 |

民園麵家訂位

民園麵家位於中環區,詳細地址是中環蘇豪荷李活道68-70號地下A舖,餐廳寬敞座位數目共有40個。民園麵家幾錢?價錢優惠後人均消費大約$50以下埋單,早餐午餐晚餐民園麵家餐單包括有港式,粉麵/米線,茶餐廳/冰室等美食,付款方式有現金付款。民園麵家優惠

民園麵家 評價 相片

特地約友人在三月底前來一趟,因為得知這老字號後繼無人而打算結業。

這是我第一次來民園,用餐前已打算命題為《初見不再見》,以為是結業前的最後一次;怎料,第一手消息是有白武士接手民園了!絕對是喜訊,對於接手後的質素,需抱觀望態度,不過這老字號能倖存下來,算是力挽本土文化流失的狂瀾。

一直是路過而不入,對比起對面玉葉甜品的鐵皮檔,民園的確不太起眼,只佔了一個地舖和後巷。

早年民園和玉葉是都是街邊大牌檔,2005年持大牌檔牌照的老父去世;兩個兒子本來一起到對面地舖以一般食肆繼續麵家的生意,怎料其中一個兒子與對面的玉葉甜品結緣,所以玉葉現在有甜品之餘,亦有麵食。

本自同根生, 相煎何太急。

門面旁的「只此一家」聲明是冷冰冰的,實在看不出這些恩恩怨怨。

「對面排檔搬過來」,也就是民園的前世今生。

和幾個中環的馳名牌檔一樣,如勝香園、水記和裕興,都是星期日休息,排檔是辛苦的小規模經營,我們休息時人家都需要休息吧?下著冷冷雨的一個週三中午,店內的位置給外國的拍攝團隊包了(實在認不出是誰,知道的請告訴我),所以只能到後巷處用餐。

眼見店面不大,即使放滿桌椅,應該只得廿餘個位。

還好,下著雨比較少人長途拔踄的來吃麵,只剩下後巷位置都未至於製造等候的人龍。

後巷放了三張圓桌,都可以坐上廿餘人。

衛生情況還可以,外面在下著大雨,地下都不是滿佈積水,頂頭的帆布經得起考驗。

就當時一嘗十年前的排檔風味吧,雖然背景沒有煮食的縷縷炊煙;況且那時候我才是黃毛丫頭,近千名市民聯署想政府網開一面把牌檔牌照留給非子女一事,聽過但還未懂。

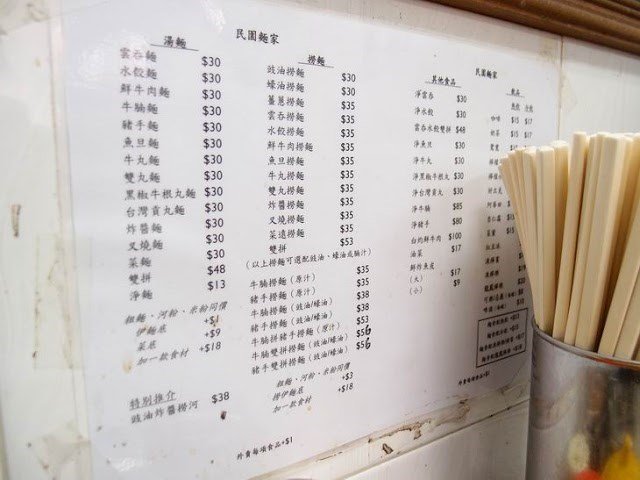

這裡出名撈麵之餘,出名的配料有牛腩、豬手、雲吞和水餃。

湯麵一般$32,比起撈麵相對普通。

撈麵不跟配料都收$32,和單餸的湯麵看齊,你說霸氣不霸氣。

撈麵的重點是汁,配不同汁的收費竟然有別,但又看不出在於成本上的重大分別。

配原汁(即腩汁)和一個餸的撈麵$37,但配豉油或蠔油都是$40。

不喜歡幼麵的話,轉伊麵都可以,只是加$1。

加飲品似乎貴了點,熱飲都要加$13,不就是外面茶餐廳單點飲品的價格嗎?招牌美食都想試,索性點兩個麵,加一個淨餸。

淨牛腩$90或淨豬手$85當然貴,淨水餃($32)就相宜多了。

這兒的雲吞和水餃都是店主太太親手包的,真材實料。

點菜後五分鐘,美食先後奉桌了。

牛腩撈麵(原汁)($37)一排細條狀的牛腩依偎著一大餅蛋麵,蛋麵的份量很大,差不多有兩個拳頭般大,男子漢吃都夠填肚。

每客麵都會附上幾塊菜,細心燙貼。

選了原汁,故墊底的是濃香的腩汁,要自行拌好,再勺量淋上上湯濕潤一下送進咀裡。

淋上上湯或是把麵浸下去亦可,個人偏好前者,不埋沒撈麵的精髓嘛,除非真的乾到不行。

這裡不像麥文記般自己製麵條,是買回來的,所選的麵是以爽口為主。

不知是天氣冷(加上坐在室外)之故與否,夾起麵時是一大撮不易散開的,緊纏著。

長而大撮的麵條很難攪,要使勁的弄散才能拌入汁料。

腩汁比預期濃稠,不像粉麵店叫時菜落腩汁般淋上流水式般的腩汁便了事。

或許是以防客人淋上清湯後會愈來愈淡,基調的腩汁也就做得較濃較稠,二來就是好掛麵,享受濃味才是吃撈麵的最終目的。

蛋麵爽口彈牙,微有梘水味但不過分,有汁料中和一下便幾乎消失。

輪到主角牛腩。

上次吃的牛腩撈是大埔陳漢記,這裡的牛腩色水和肥瘦比例好得多了。

色澤盡顯湯頭的濃醇,一襲具光澤的滷啡色,光是看著已經垂涎欲滴。

陳漢記可以加錢要坑腩,這裡是沒有分部位,反而放的部位比較均勻,有坑腩、瘦腩和牛筋。

脆腩不太察覺,一隻牛裡都不會有太多,如果吃到就是運氣使然,不一定有的就無謂強求了。

牛腩不是牛的肚腩,卻是胸骨旁的肉,不會多油分,帶纖維的嚼勁。

帶點筋膜的位置最好吃,瘦肉爽,筋膜滑,肉筋交纏,好不滿足。

每件的大小剛好一啖放進口,入味而不會濃得變膩,是惹味的極致。

即使瘦的部位都不會嚡口,熬煮的時間拿捏得剛好,把肉弄得入味、把硬實的肉纖維軟化,但又未至腍爛得鬆散,一切都是經驗之作,就是剛剛好。

豬手撈麵(原汁)($37)這客的蛋麵份量一樣多,友人等不到我拍照已舉箸夾起麵條。

豬手有兩大件,以件數來說好像少了一點,還好我有牛腩替他交換吃。

豬手同樣是深啡的,色澤均勻。

毛拔得乾淨,皮光肉滑原來可以形容豬手?元朗大榮華吃過很多細毛的豬手,至今還瀝瀝在目。

每件就是開邊的,易入味又不會太重,更易夾起進食。

原隻的那種往往很難駕馭,可能是我筷子功根底差,太大件就夾不牢,莫說是要細味吐骨的豬手。

我不吃雞皮豬皮,唯獨是出過水、沒油膩感的豬手皮我可以放進咀裡。

豬皮腍滑,皮下的骨邊組織膠質感十足,似乎很邪惡但都值得豁出去。

平時吃豬手不太察覺骨頭那麼細碎,吃著吐著,口真的很忙。

吃完一件豬手才有空再吃麵,幸有惹味腩汁和上湯拌著,未至於乾寡。

淨水餃 ($32)想一試店主太太的手勢,點了個有六隻的淨水餃。

每隻都是長形、漲鼓鼓的,很大隻,剛好填滿了匙羹。

滿佈皺紋,水餃皮和餡料間沒什麼空隙,像貼著餡料形狀般裹著,邊緣拖著孔雀未開屏般的尾巴。

淨水餃都附上兩條菜芯,麵附上的卻是生菜。

水餃皮厚薄適中,咬下盡是爽脆。

爽口配料主要是韭菜、木耳絲和筍絲,鮮味來自剁爛的蝦和豬肉以及冬菇。

韭菜不常被使用,因為不能放得久;只是輕放韭菜,不搶味卻能提味。

沒有什麼肉汁,但口感清爽,勝在足料,質素不俗。

未至於令人驚喜,畢竟牛腩和豬手的風芒太強了。

二人才吃上$106,招牌菜都嚐過,甚是滿足。

牛腩和豬手值得再來品嚐,至於水餃,下次可換上雲吞,同樣是手工貨。

最滿足的,莫過於店員親切的回答著,民園找到好人家接手。

雖然三月底不再是嚐味期限,但應該是老字號未交到別人手中的原始味道吧,之後回來好比較一下。

即使不是在中環區,$3237一客有質素的麵,加上麵底之多,抵食、好食如此,市面難尋。

完餐後,順路到對面的玉葉甜品買了個綠豆沙;不理他倆當中的恩怨了,這個先吃民園麵再吃玉葉甜品,就像西營盤吃完坤記煲仔飯再吃源記甜品般連在一起。

誰是牡丹,誰是綠葉,重要嗎?題為「未需」說再見,不是「不用」說再見,因為什麼都會有終結的一天。

近來說後繼無人的還有深水步容記,老字號一一退下鎂光燈處,實屬可惜。

我知道不容易做到,但當你每次見到的吃到的,都應該當是最後一次般珍惜,萬一它或他突然消失,都不至於那麼愧疚。

下次下次,下次未必可以,就當每一次是最後一次般,活在當下吧。

與民園相識,應該是約十多年前。

那些年還在亞畢諾道工作,中午路過民園和玉葉那條斜路,看著食客好似「紮馬」一般,坐在傾斜的摺凳上吃麵,就和幾位同事一同前來「挑戰」。

當自己坐下,才發現原來摺檯上的牛腩麵,更好像快要滑落地面一般,每分每秒,都要打醒十二分精神。

過了不久,就傳出民園不再獲續牌。

再光顧了一次說再見,不久就再傳出好消息,民園在大牌檔的旁邊覓得地鋪重開,營業至今。

不過,好景不常,早前看報紙,又再傳出民園將於今年三月結業,原因,是後繼無人。

回到中環後還沒來過民園,就當作為自己找個藉口,這天就再來到這條熟悉的斜路,向民園再說一次再見。

報紙雜誌都說民園最出名的是豬手和牛腩,但我個人更愛吃這裡的炸醬撈麵。

醬汁夠香夠辣,肉絲原條切開,口感很好。

雖然有點飽,但想到可能是最後一次,就多點一碗淨水餃。

個人一向偏好水餃多一點,喜歡筍絲和木耳的爽口感,民園的水餃不算最好,但還算不錯,最重要是,還保留傳統的味道。

一碟炸醬撈麵$35,一碗淨水餃$30,一客小的炸魚皮$10,微利的街坊生意,全是辛苦的血汗錢,年輕人無意承繼也是可以理解,只是,香港卻愈來愈少這種老味道了。

再說一次再見,在結業之前,我會再多來幾天的。

果日睇報紙話呢間麵家會係3月摺埋唔做,突意前來嚐味一番,其實之前都幫襯過幾次,距離我公司都唔遠,但多數都係過門不入,要明白人總是犯同一錯誤,知道就無先開始珍惜,雖然唔係咩高級野,但街坊野係講人情味嘛。

去果時舖頭唔算人多,其實舖頭都唔算大,門面十幾個位,基本得兩個姐姐煮同執野,牆上簡單既餐牌一眼睇晒,簡單唔花巧,明碼實價咁我叫左碟豉油豬手撈麵,兩名姐姐亦隨聞起動 客人唔多,食物都好快到!一碗清湯一碟豬手撈麵,熱辣辣送上清湯味道真係好清,無話好鹹!只是一般......至於麵質就淋左些小同較濕,豉油味唔算香同食時味道未見太突出,可能比例上老抽份量較多,加小小辣油會好食啲,到隻豬手,主角先係佢,豬手算中大舊,但燘得好林,入味,食落啖啖膠質好正,將近入口即化的感覺!perfect!雖然整體黎講係一般,但一路食姐姐都有同其他客傾計,呢樣就叫客情吧!歲月如流,又買少見少了!

外地文青到,盡地主之誼,帶他們到上環文青愛聚集之地閒逛。

參觀完PMQ,大家都有點疲累,肚子也餓了。

一眾文青都希望嚐試有香港特色的美食,雲吞麵最能代表了吧。

用開飯網找到了最近的一間,就是在PMQ腳邊的民園麵家。

每人要了一碗雲吞麵。

話説正宗雲吞麵的擺碗法是五粒雲呑擺底,蓋上淥好的生麵,加滿湯,最後撒上葱花。

此店完全按古法泡製。

麵底蜆水味不太濃,適合外地人士。

雲吞內,蝦與豬肉的比例也應是按古法製作的吧,因我吃到了兒時吃的古早味。

現今很多雲吞麵裡的雲吞,蝦佔了主導角色,增添了富貴的味道。

民園的雲吞保持了舊日子,物質不豐富時代的平實味道。

好少會推薦麵家,因為我真係覺得無乜邊間係特別好食!不過,民園既豉油王撈大家真係要試下!話說民園有大量明星食客,全間鋪都係明星相!當然我唔係好信既,要自己食過先知!確實,呢到係有與別不同既地方既!推薦牛腩水餃豉油王撈河,因為牛腩真係炆得剛剛好,時間同味道一流,完全唔會痴牙,半根半腩!水餃又非常足料,好正!最重要係佢地既豉油王撈,d豉油非常好食,非一般既豉油!好濃但唔會死咸,撈完出黎好似完全唔油既乾炒牛河咁!但豉油味好香,我都真係唔係好識形容!真係要自己試過先知!

您對於中環餐廳「民園麵家」有何comment?

民園麵家餐廳詳細資料:

- 民園麵家地址: 中環蘇豪荷李活道68-70號地下A舖 Man Yuen Noodles, Shop A, G/ F,68-70 Hollywood Road, S O H O, Central

- 民園麵家電話:

- 民園麵家價錢: $50以下

- 分類: 港式,粉麵,米線,茶餐廳,冰室,

- 座位: 40

- 付款: 現金

- FB專頁: 民園麵家 Facebook

更多民園麵家相關資料:

香港餐廳2024推介06月

為減低冠狀病毒病在清心齋內有任何傳播的風險,清心齋在餐廳內會盡力保持高水平的清潔及衞生標準。餐廳清心齋除了遵守預防及控制疾病的相關規例,清心齋同時建議採取以下措施*清心齋 黃, 清心齋 藍, (清心齋 黃藍 等意思黃店或藍店簡稱

常見問題 FAQ:

民園麵家在餐廳內應如何確保環境衞生?

- 食物業經營者應加強對食物業處所包括廚房、食物房、洗滌間、廁所(包括水龍頭與廁所把手)和食肆座位間的清潔,定時及在有需要時應用1:99(即把1份漂白水與99 份水混和)的稀釋家用漂白水消毒,以經常保持清潔和適當維護。

- 在處理被呼吸道分泌物、嘔吐物或排泄物污染的地方,應使用 1:49(即把 1 份漂白水與 49 份水混和)的稀釋家用漂白水。

- 經常清潔消毒食物接觸面及設備,例如餐具。

- 經常清潔消毒員工或顧客的頻密接觸點,例如門柄、桌面、餐盤。

- 確保用作送遞食物的工具不可用於收集餐桌上已使用的餐具及食物殘渣,可考慮以不同顏色或標示來識別工具的不同用途。所有工具都要保持清潔和定時消毒。

餐廳廚房內民園麵家應如何確保食物衞生?

- 採用「食物安全五要點」,以正確處理食物:

- 精明選擇:選擇安全的原材料

- 保持清潔:保持雙手及用具清潔

- 生熟分開:分開生熟食物

- 煮熟食物:徹底煮熟食物

- 安全溫度:把食物存放於安全溫度

- 有需要時,提供公筷公羹。

- 避免公開展示沒有包裝的即食食物(例如烘焙食品)。

- 如使用即棄手套處理即食食物,要注意手套不能代替清洗雙手,並要正確使用。手套如有損壞、弄污或食物處理人員因暫停工作而把手套除下,便應把手套丟掉;要經常更換手套,更換時和除手套後都要清洗雙手。

對於工的個人衞生餐廳民園麵家建議是什麼?

- 工作人員須謹記:定期檢查體溫

- 工作期間,戴上口罩

- 咳嗽或打噴嚏時,要用紙巾掩蓋口鼻,並立即將已弄髒的紙巾丟入垃圾桶。然後,以梘液和清水清潔雙手

- 保持良好的個人衞生習慣(例如在處理食物前後、進行清潔之後、處理廚餘或垃圾後以及上廁所後要洗手)

- 如患有或懷疑受到傳染病感染或出現病徵,例如感冒、腹瀉、嘔吐、黃疸病、發燒、咽喉痛和腹痛,應停止處理食物。如出現呼吸道感染病徵時,應戴上外科口罩及盡早求醫

- 洗手時應以梘液和清水清潔雙手,搓手最少 20 秒,用水過清並用抹手紙弄乾。雙手洗乾淨後,不要再直接觸摸水龍頭 (例如先用抹手紙包裹著水龍頭,才把水龍頭關上)

民園麵家餐廳內大家應如何減少社交接觸?

- 為採取以下措施保持員工之間、員工與顧客之間以及顧 客之間的社交距離:

- 為顧客提供外賣選擇

- 避免搭枱或改動座位安排以減少直接面對面接觸

- 在食肆張貼告示或作廣播、或於地面加上標記、提醒顧客在排隊或等候期間保持距離

- 在服務櫃枱加設屏障,減少顧客與員工直接面對面接觸

- 鼓勵顧客使用非觸式的付款方法(例如:信用卡、手機應用程式等)

- 安排員工分批工作、休息及用膳